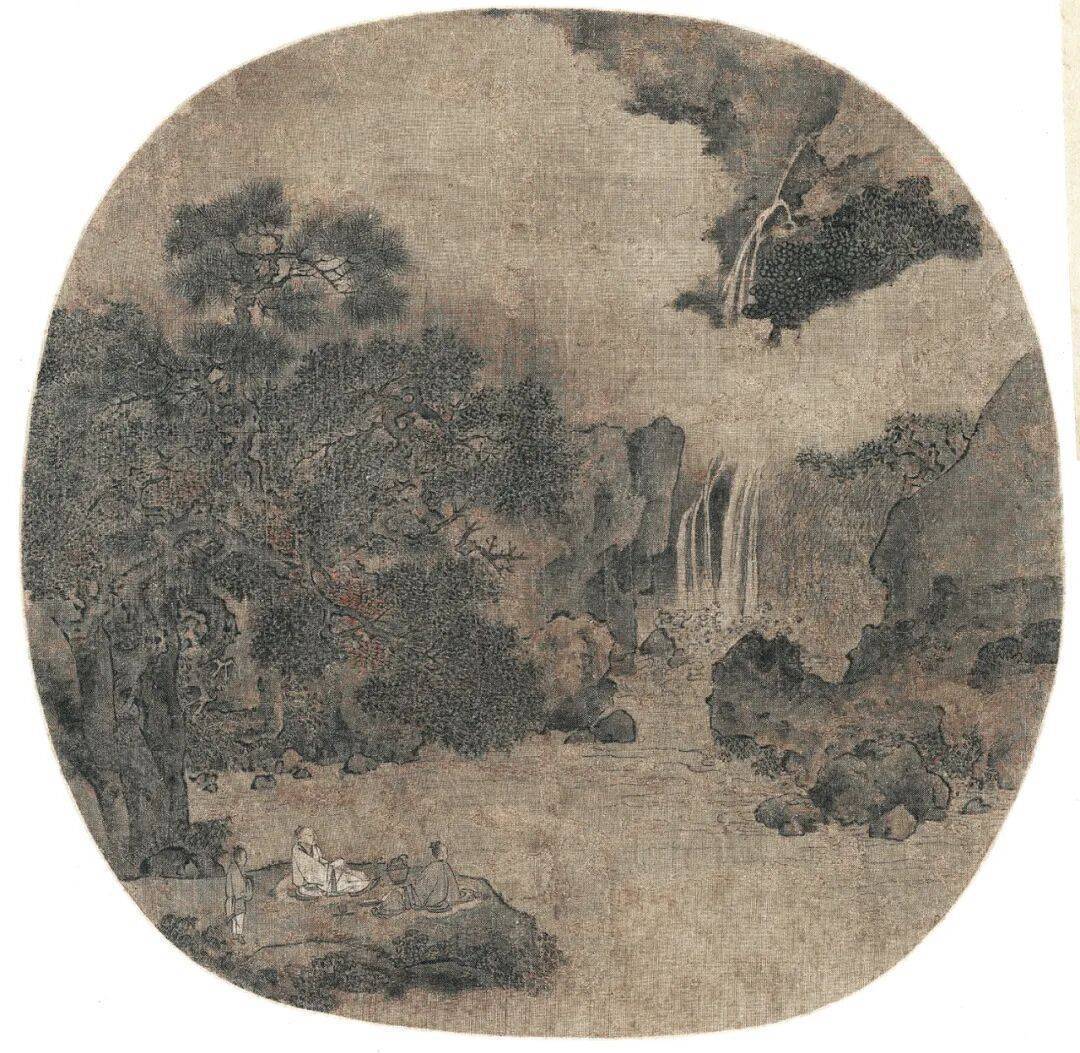

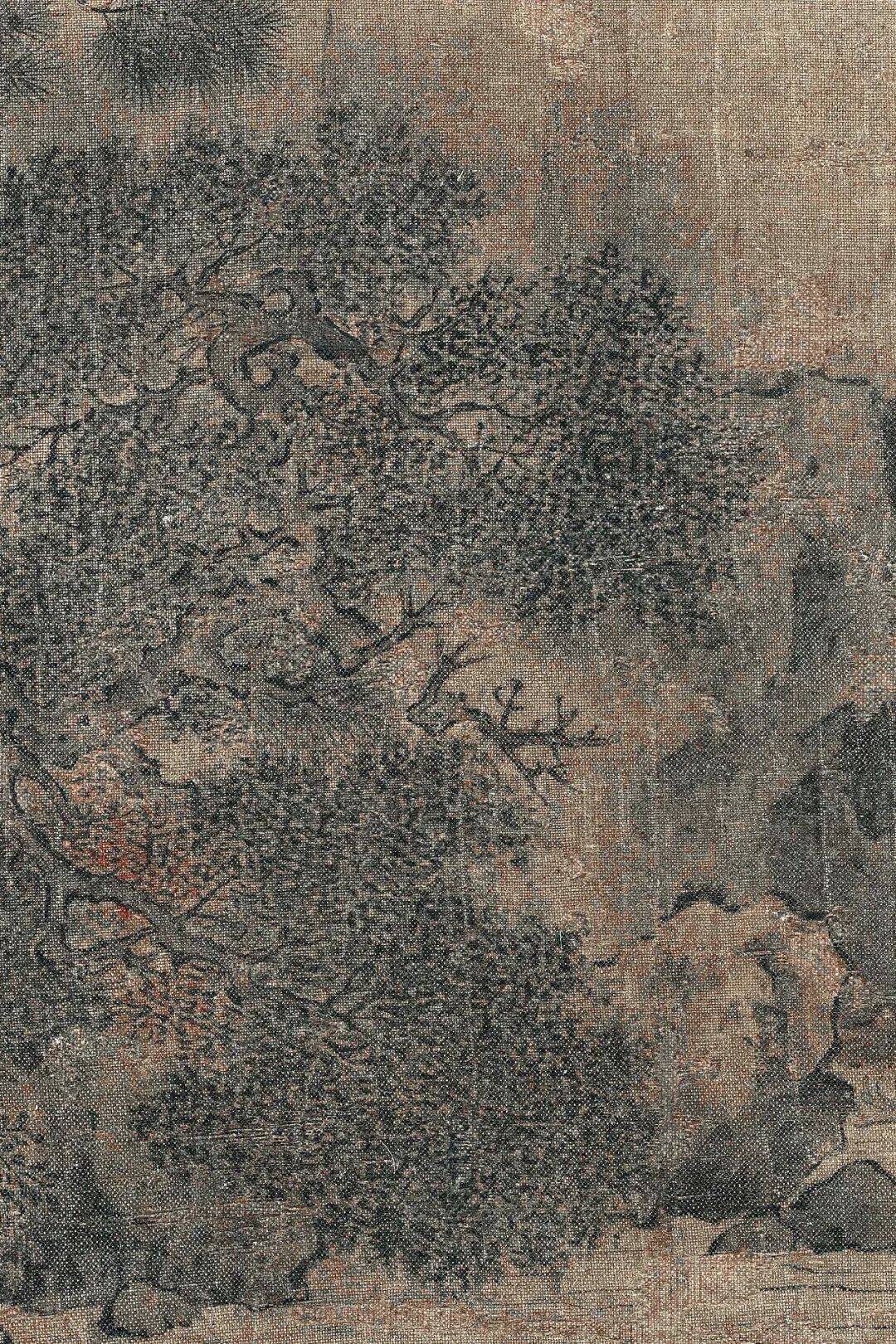

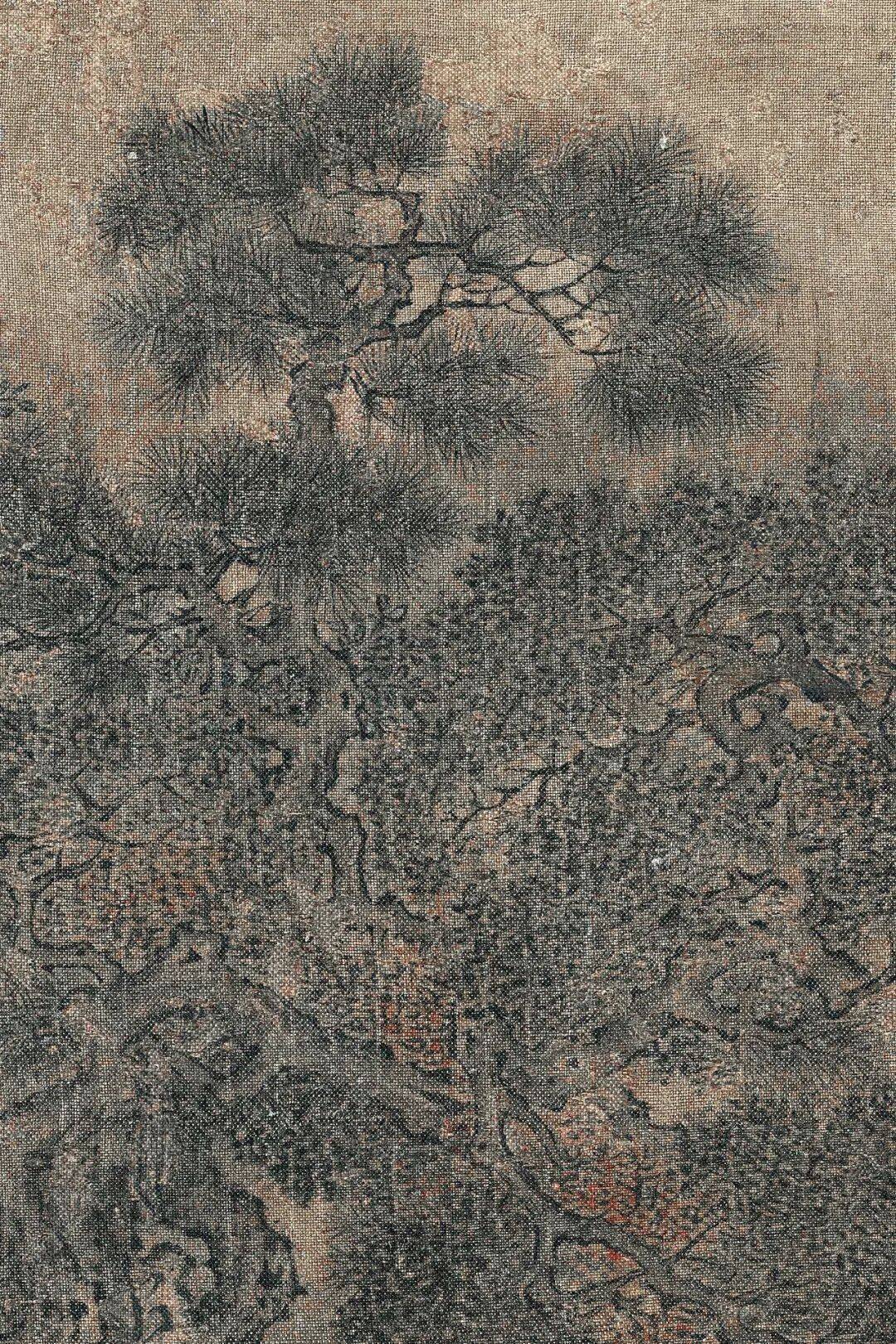

宋佚名《观瀑图》以无款之笔,绘就一场无声的听觉革命。画面中,瀑布自危崖倾泻,水雾氤氲间,两位高士临潭而坐,衣袂未动,却似已沉浸于一场跨越时空的“声景冥想”。此作突破传统山水“可行可望”的范式,转而以“可听可思”的维度,重构宋代文人的隐逸哲学。

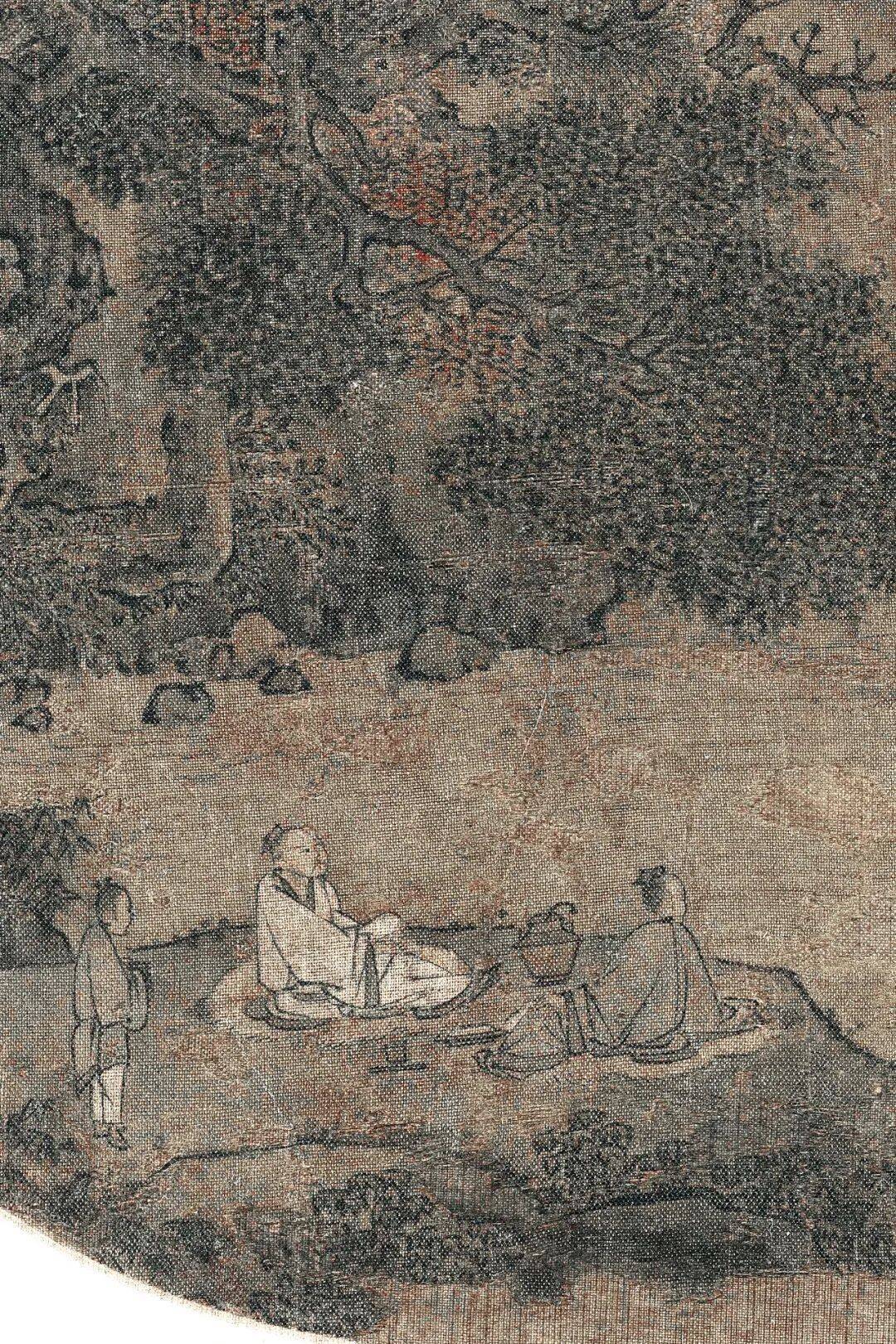

画家以“留白为耳”,瀑布的空白处非但非缺,反成声波震荡的场域——水击巨石的低频轰鸣、松针承露的细碎清响、山风穿峡的呼啸长音,皆在观者凝视中渐次浮现。两位高士的姿态暗含声学隐喻:一人抱膝而坐,似在捕捉瀑布的浑厚基频;另一人仰首望天,或为捕捉林间鸟鸣的高频泛音。其衣纹用笔,亦暗合声波振动轨迹,粗线如瀑流轰鸣,细线似风过竹梢。

更耐人寻味的是,画面边缘的枯树与新竹构成“声阻抗”的视觉隐喻——枯枝象征对世俗喧嚣的阻隔,新竹则暗示对自然天籁的传导。此作以无声绘有声,将宋代文人“大音希声”的审美追求,转化为一场可视化的声学实验,让观者在墨色氤氲间,听见天地本真的呼吸。

南京网上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。